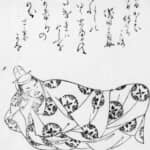

花山天皇の外戚として国政を主導した藤原義懐

紫式部と藤原道長をめぐる人々⑦

師貞親王が花山天皇として即位した984(永観2)年、義懐は従四位上となり、蔵人頭に就任。天皇の外戚ということもあり、翌年には従二位、権中納言と一気に昇進を果たしている。

花山天皇の乳母子である蔵人・権左中弁の藤原惟成(これしげ)とともに政務を支え、破銭法や荘園整理令など、それまでになかった新しい政策を推し進めた。鎌倉時代に成立した『愚管抄』には、「国ノ政ハオサヘテ義懐」が行なった、と記されている。

こうした義懐の勢いを危惧したのが左右大臣であった。特に兼通亡き後の実権掌握を虎視眈々と狙う、兼通の弟であり、右大臣の藤原兼家と、政界の重鎮である関白・藤原頼忠(よりただ)は、これまでの政治を刷新するような彼らの立ち居振る舞いに反発。彼らの確執は「寛和の変」という形で表出した。

986(寛和2)年、花山天皇が藤原兼家の画策によって退位・出家を余儀なくされてしまうと、義懐はすぐさま辞任。花山天皇と同じく即日に出家をして、政治の表舞台から姿を消した。

なお、ともに花山新制を支えた藤原惟成も同日に出家。義懐の子どもたちも若い身でありながら、後を追うように次々に出家して、中央政界から身を引いた。

その後、義懐は23年もの間、仏門生活に費やした。花山天皇が崩御した1008(寛弘5)年には、その葬送の儀礼を義懐やその息子たちが執り行ったといわれている(『権記』)。

花山天皇の崩御から5か月後となる同年7月17日に義懐も逝った。享年52。無学などといわれているが、「見し人もわすれのみ行くふるさとに心ながくもきたる春かな」など、義懐の和歌が勅撰集に伝わっている。

- 1

- 2